Основоположник отечественной высокочастотной техники

Созданный Вологдиным самый мощный электромашинный передатчик на 150 кВт был последним, использованным для целей радиосвязи. Началось широчайшее применение электронных ламп, открывших новую эпоху в развитии беспроводной радиосвязи.

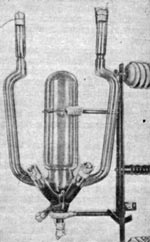

Отечественный ртутный выпрямитель – детище Вологдина

Валентин Петрович был одним из пионеров создания отечественных ртутных выпрямителей, предназначенных для питания анодов электронных ламп радиотелефонных передатчиков. Проблема заключалась в том, что для этого требовался источник напряжения до 10 кВ. Машины постоянного тока такого напряжения изготавливать было сложно из-за трудностей с изоляцией. Использование трансформаторов для повышения напряжения переменного тока с последующим включением кенотронов1 было чрезвычайно сложным и неэкономичным.

Перед В.П. Вологдиным стояла нелегкая техническая задача. Ряд зарубежных фирм отказались от применения ртутных выпрямителей из-за возможных колебаний выпрямленного тока, погасания дуги и др. Однако нужно было искать выход для осуществления питания мощных электронных ламп. После многочисленных экспериментов и расчетов Вологдин решил создать первый в России трехфазный ртутный выпрямитель высокого напряжения2, более компактный при весьма высоком КПД (до 99%), к тому же напряжение внутри выпрямительной колбы падало незначительно.

В 1922 году завершились испытания ртутных выпрямителей – оригинальных приборов мощностью до 10 кВт при напряжении выпрямленного тока более 3500 В (рис. 2). Они были надежны в работе и стали широко применяться в установках на мощных радиотелефонных и радиотелеграфных станциях, которые выпускала Нижегородская лаборатория (в частности, для Свердловской радиостанции, а в 1923–1924 годах – для радиостанции имени Коминтерна).

Как писал П.А. Остряков в своей книге о Бонч-Бруевиче (1), «этим открытием В.П. Вологдин навсегда разгружает тяжелое электромашиностроение и открывает путь быстрого строительства не только радиотелефонных станций , но и радиотелеграфных. Высоковольтной ртутной колбой В.П. Вологдин опередил заграницу».

В 1925 году Валентин Петрович получил патент на так называемые «каскадные схемы» ртутных выпрямителей, позволявших значительно повысить КПД генераторных ламп.

Осенью 1923 года Вологдин переехал на работу в Трест заводов слабого тока в Ленинграде на должность «директора по радио». С 1925 года на Ленинградском электровакуумном заводе началось производство высоковольтных ртутных выпрямителей конструкции Вологдина.

С присущей ему энергией Валентин Петрович занялся исследованиями использования токов высокой частоты, открыв, по существу, новую область применения высокочастотной техники для нужд народного хозяйства. Он разработал и внедрил в производство оригинальные методы , нагрева металлов в процессе их штамповки, сушки древесины.

В течение многих лет профессор В.П. Вологдин возглавлял кафедру и лабораторию высокочастотной техники и ионных приборов в Ленинградском электротехническом институте. Его лекции, научные доклады и труды по использованию токов высокой частоты в промышленности, особенно в металлургии, пользовались большим успехом. Научные заслуги Валентина Петровича были по достоинству оценены в России и за рубежом. Он был избран членом-корреспондентом АН СССР (1939), одним из первых награжден почетной Золотой медалью им. А.С. Попова, дважды – в 1943 и 1952 годах – удостоен Государственной премии.

Скончался Валентин Петрович 23 апреля 1953 года. Он многое еще не успел сделать. Мечтал написать книгу о своем нелегком творческом пути, будущем высокочастотной техники, непременном «союзе науки и промышленности – залоге успехов в решении новых сложных научно-технических проблем».

Другое по технологическим наукам

Искусственное освещение

условия

видимости, сохранить хорошее самочувствие человека и уменьшить утомляемость

глаз. При искусственном освещении все предметы выглядят иначе, чем при дневном

свете. Это происходит потому, что изменяется положение, спектральный состав и

интенсивность источников излучения.

История

искусстве ...